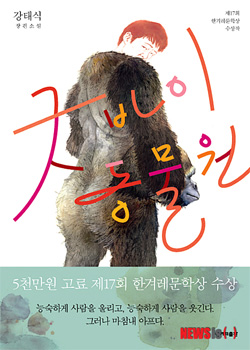

이 이야기는 어디서부터 시작하면 좋을까. 우선, 제17회 한겨레문학상을 수상하며 갓 문단에 등장한 작가 강태식의 <굿바이 동물원이>이 2학기 첫 호에 소개하고 싶은 책이라는 사실부터 밝혀두어야겠다. 일전에 소개한 바 있는 ‘당신의 몬스터’의 작가 서유미씨의 남편이기도 한 이 신인 작가의 수상 소식을 들었을 때, 당선자의 아내인 서유미씨가 행복해하는 모습에 나 역시 무척 기뻤다. 동시에 필력 좋은 작가와 함께 사는 남자의 소설은 어떨까, 무척 궁금했다. 호기심에 조심스레 책을 펼쳐들었고 순식간에 뚝딱 읽어냈다.(잠시 밝혀두자면 내 독서 속도는 보는 이들마다 답답해 할 정도로 느린 편이다) 앞서 ‘이 이야기를 어디서부터 시작하면 좋을까’라고 했던 이유가 바로 여기에 있다. 스포일러 노릇을 하지 않으면서 이 흥미진진한 책을 소개하기 위한 좋은 방법이 도무지 떠오르지가 않으니 말이다!

지금부터 우리 함께 머릿속에 ‘동물원’을 떠올려보자. 여러분이 이미 경험한 동물원의 모습이 아니라, 여러분이 꼭 한번 가보고 싶은 동물원의 모습을 떠올려 보자는 것이다. 그 동물원에는 다양한 종류의 동물들이 살고(사육되고) 있고 그 동물들을 보기 위해 동물들보다도 다양한 사람들이 그곳을 찾을 것이다. 그 다양한 사람들 중 한 사람이 바로 여러분들인 것이다. 그럼 이제부터 여러분의 머릿속에 떠오른 동물원 안으로 함께 천천히 걸어 들어가 보자. 관객들이 던져주는 바나나를 허겁지겁 까먹는 침팬지, 영화에서 본 킹콩처럼 양 손으로 가슴을 두드리며 울부짖는 고릴라, 사납게 포효하는 사자와 서열 다툼 끝에 만신창이가 된 호랑이, 커다란 앞발로 서로를 후려치며 힘겨루기를 하는 불곰, 날카로운 이빨로 먹잇감을 순식간에 찢어발기는 악어, 날카로운 눈을 빛내며 우리 안을 서성이는 늑대, 과자를 주면 코로 받는 코끼리...... 모르긴 해도 여러분의 상상 속 동물원은 이와 비슷한 모습이지 않을까? 자, 그럼 다시 현실로 돌아와 여러분과 내가 이미 수차례 경험했던 동물원에 대해 보다 정직하게 이야기해보자. 우리 곳곳에 흩어져 서로의 털을 고르거나 꾸벅꾸벅 졸고 있는 원숭이, 콧구멍을 벌름대며 종일 먼 산을 응시하는 고릴라, 사육사 한 구석에 엎드려 잠든 사자와 호랑이, 더위에 지쳐 축 늘어진 채 꾸벅꾸벅 조는 불곰, 시멘트 바닥에 납작 엎드려 꼼짝도 하지 않는 악어, 건초더미를 먹고 있거나 건초더미 섞인 똥을 싸고 있거나, 혹은 먹으면서 싸고 있는 코끼리..... 어떠한가. 내가 경험한 동물원의 모습은 이러했는데, 여러분이 경험한 동물원은 이와 크게 달랐는가? 모르긴 해도 이번에도 나와 크게 다르진 않을 것이다. 세상의 모든 일이 그러하듯, 동물원의 동물들 역시 상상과 현실 사이엔 엄청난 갭이 존재한다. 사실 우리는, 동물의 왕국이나 동물농장과 같은 동물소개 프로그램들에서 보여주는 드라마틱한 가상극 속 동물들에게 지나치게 길들여져 있기도 하고 말이다. 그럼에도 어려서나 커서나 우리는 동물원에 간다. 상상과 현실 사이에 존재하는 갭을 충분히 알고 있음에도 불구하고 동물원에 가기 전에는 어쩐지 가슴이 두근거리기까지 한다. 번번이 ‘이번엔 뭔가 좀 다를 거야’라고 기대하지만 결국엔 ‘에이 씨, 역시 시시해. 동물원 따위.’하며 돌아오면서도 말이다.

간단히 말해, 강태식의 <굿바이 동물원> 속 세렝게티 동물원에는 이러한 갭이 존재하지 않는다. 세렝게티 동물원에는 우리가 원하는 모습의 동물들이 살고(사육되고) 있다. 엄밀히 말하면 우리가 원하는 동물들의 모습을 연기하는 그들이 있는 것이지만, 그런 차이는 그다지 중요하지 않다. 왜냐하면 세렝게티 동물원의 모순은 세렝게티 동물원만의 문제가 아니라 우리가 몸담고 살아가고 있는 사회 전체의 구조적 모순과 닿아있기 때문이다. 그것은 동물원의 구성원인 그들이 어떻게 세렝게티 동물원까지 흘러들어가게 되었는가만 봐도 분명해지는 사실이다. 가짜 세렝게티에 지친 이들 중 일부가 진짜 세렝게티로 떠나 연기와 실제의 구분을 지운 채 살아가거나, 관람객의 위치로 돌아가거나, 그도 아니면 여전히 세렝게티 동물원에 남아 동물의 탈을 뒤집어 쓴 채 관람객이 원하는 동물의 모습을 연기하며 누추한 현실을 견뎌내지만, 그들 중 누구의 선택이 최선이었는지, 나로서는 쉽게 확신이 서지 않는다.

스포일러 노릇을 하지 않고 재미있는 이야기를 소개하기란 역시 어려운 일이다. 마지막으로 나는 재미가 있는 이야기인가 아닌가를 좋은 소설의 가장 중요한 덕목으로 여기고 있다, 는 말을 덧붙이고 싶다.